北上市で行われた「北上・みちのく芸能まつり」を訪れ、鬼剣舞(おにけんばい)を初めて鑑賞してきました。

きっかけは、前日にYouTube中継で観た青森ねぶた「東北の雄 阿弖流為と鬼剣舞」(制作者:立田龍宝氏)。

その勇壮な姿を見て、「本物をこの目で見たい」と思っていたところ、ちょうどすぐ近くで「北上・みちのく芸能まつり」が開催されていることを知りました。

昭和37年から続く芸能の祭典

北上・みちのく芸能まつりは、昭和37年(1962年)に「みちのく郷土芸能まつり」として始まりました。

当初は北上商業高校の校庭で、市内21団体による芸能が披露されたそうです。

その後、東北各地や海外からも団体が参加する一大イベントへと発展しました。

コロナ禍では2年連続で中止、昨年は規模を縮小しての開催。

それらの困難を経て、2023年は4年ぶりに通常開催へと復帰しました。

この日の会場には、開催を待ち望んでいたであろう多くの人々で賑わっていました。

鬼剣舞とは?鬼の面をつけた仏の化身

鬼剣舞は、鬼の面をつけた踊り手が、胸あてや毛ざいを身につけて力強く舞う伝統芸能です。

「念仏剣舞」と呼ばれる供養の舞の一種でもあり、鬼の面は“仏の化身”を表しているのだそうです。

その起源には諸説あります(参考:北上市ホームページ、国土交通省東北地方整備局 胆沢ダム工事事務所ホームページ)。

- 修験道の祖・役小角(えんのおづぬ)が念仏を唱えながら踊ったという説

- 羽黒山での悪霊退散や衆生済度を目的とした踊り

- 阿弖流為や義経・弁慶などの魂を慰めるための供養

いずれも念仏、供養の意味合いを強く帯びています。

青森ねぶたで見た「阿弖流為と鬼剣舞」は、三つ目の説、供養の舞としての鬼剣舞を題材にしていたのですね。

緩急自在の舞を披露する踊り手たち

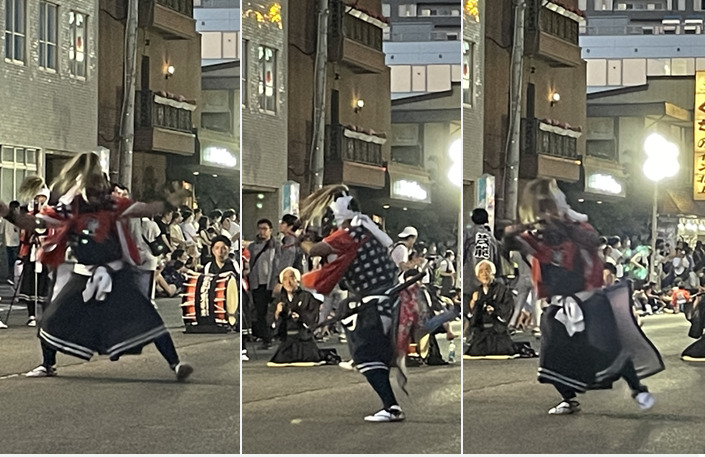

鬼剣舞の公演は夕暮れ時、18時40分から20分間。

実は軽い熱中症でダウンしてしまい、少し遅れての到着となりましたが、会場に着くとすでにお囃子の音が響き渡っており、人々の熱気に包まれていました。

舞台上では、二人の踊り手がアクロバティックな動きを見せ、観客から歓声が上がっていました。

つづいて一人舞の演目「一人加護(ひとりかご)」と思しき演舞へ。

力強さと優雅さが交差し、時に鋭く、時に静かに舞う姿に、仏の化身の意味を実感しました。

ねぶたをきっかけに興味を持ち、実際に足を運んで観に行った鬼剣舞。

鬼剣舞の始まりは地域の歴史や信仰にありますが、踊り手が舞う姿、そして舞に熱狂する観客の姿を見ていると、地域の人々により大切に継承されてきたことが理解されました。

これからも、この鬼剣舞が地域の宝として、大切に受け継がれていくことを願います。