亡き祖父の残した文章を読んだことがきっかけで、青森の教育家・福士百衛(ももえ)氏について調べています。

福士百衛氏は明治中期に生まれ、東京高等師範で学問を修めた後、秋田、青森で教鞭をとり、やがて青森の教育行政に深く携わるようになった先人です。

前回のブログでは、大正デモクラシーから戦争、そして戦後復興期という激動の時代を生きた福士百衛氏の歩みについて触れました。

今回は、福士百衛氏の出身地とされる弘前市薬師堂について調べたことをまとめます。

薬師堂の歴史

弘前市東部に位置する「薬師堂」

現在の「弘前市薬師堂」は市町村合併後の地名であり、福士百衛氏が生まれた当時は「南津軽郡石川村薬師堂」と呼ばれていました。

さらに遡ると、薬師堂村として独立していた時代もあったようです。

弘前市は中津軽郡を中心とした地域だと思っていたのですが、南津軽郡の一部も含まれていたのですね。

現在の薬師堂は、弘前市の最東端に位置し、北側では平川市と市境を接しています。

この地域をGoogleマップで見ると、森林や農地が広がっており、昔ながらの農村地帯であることが伺えます。

地名「薬師堂」の由来と歴史

コトバンクの『日本歴史地名大系』によると、薬師堂の地名の由来や成り立ちは以下の通りです。

- 室町時代、日照田村(現・薬師堂字日照田)にあった薬師堂が由来

- 永享5年(1433)の文書の薬師堂の記録から、薬師堂の設立が推定されている

- 日照田村の薬師如来は行基(奈良時代の仏教僧)によって作られたとされる

- 後に、隣接する乳井村の福王寺の支配下にあったと考えられる

※薬師堂とは、薬師如来(病気や災難を除き、人々に健康と幸福をもたらす仏)を祀る堂舎のこと

永享5年(1433)の文書に薬師堂の記録があり、この頃にすでに設立されていたと推定されています。

つまり、現在から約600年もの歴史を持つ地域ということになります。

また、「日照田(ひでりた)」という地名や、薬師如来の存在から、古くから稲作と信仰が結びついた村だったことが推測されます。

ちなみに、現在の日照田付近には東北自動車道と大鰐浪岡線が通っており、古くから交通の要衝であった可能性も考えられます。

もしかしたら、この日照田地域周辺で福士百衛氏は生まれ育ったのかもしれません。

Googleストリートビューで見ると、現在の日照田には田んぼやりんご園があり、農業が盛んな地域のようです。

奥に名峰・岩木山が見えますね。

薬師堂地域を治めた「福王寺」

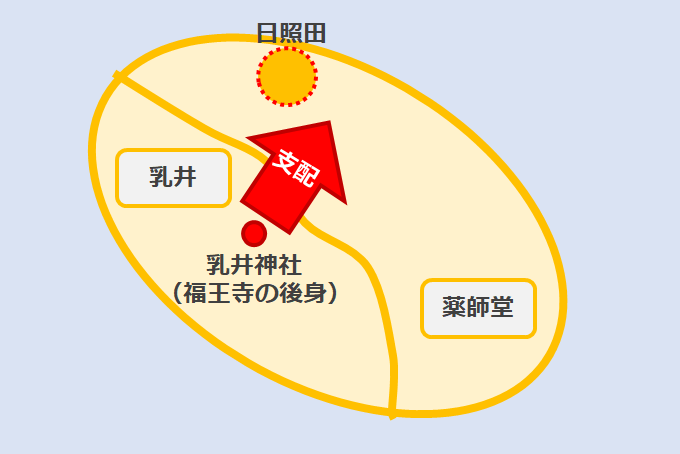

この薬師堂地域を治めていたとされるのが、乳井(現・弘前市乳井)にあったとされる福王寺です。

乳井は薬師堂の南側に接しており、福王寺はその乳井にあったとされています。

現在の住所ベースで大まかな位置関係を示すと、こんな感じでしょうか↓

現在、福王寺そのものは存在していませんが、乳井地域にある乳井神社がその後身と推定されています。

こちらがその乳井神社↓威厳あるたたずまいです。

福王寺の歴史と文化財

福王寺の歴史は、なんと約1200年前、延暦年間(782〜806年)まで遡ります。

奈良〜平安時代

伝承によれば、延暦年間の坂上田村麻呂の征夷の際、僧・南蔵坊が乳井字古堂に毘沙門天を勧請。

この南蔵坊はこの地に「米作を教え信仰を通じて文化の曙光を与えた」と評されています。

承暦2年(1078年)には、白河天皇の勅願により乳井福王寺が開かれ、「東夷調伏」のため毘沙門天を安置しました。

中世(鎌倉〜戦国時代)

その後、乳井福王寺は「東奥無双の霊場」として栄えました。

現在の乳井神社周辺には福王寺に関する多くの文化財が残されています↓

- 乳井神社の五輪塔

- 板碑群(乳井神社・乳井古堂・薬師堂愛宕神社)

とくに薬師堂愛宕神社(日照田のすぐ南にある神社)の板碑群は、鎌倉時代末〜南北朝時代にかけて建立されたもの。

この時代に薬師堂が福王寺の支配下にあったという『日本歴史地名大系』の記述の通りですね。

江戸時代~現代

明暦元年(1655)、弘前藩3代藩主・津軽信義により、乳井神社社殿が毘沙門天堂として再建されました。

近代に入ると、平成元年(1989年)には、弘前出身の直木賞作家・長部日出雄氏の映画『夢の祭り』のロケ地にもなっています。

(残念ながらこの映画の配信・レンタルなどでの視聴手段は見つけられませんでした………一体どんなシーンに乳井神社が使われたのでしょうか?)

また近年では、平成28~29年(2016~17)に乳井神社の屋根ふき替えが行われています。

1200年前から続く歴史が、今もなお地域の人々によって大切に守られていることに、心が温まります。

薬師堂と福王寺の年表

ここまで見てきた薬師堂と福王寺の歴史を年表にまとました↓

| 和暦 | 西暦 | 出来事 |

| 延暦年間 | 8世紀末頃 | ・僧・南蔵坊が毘沙門天を勧請(福王寺の前身) |

| 承暦2 | 1078 | ・白河天皇の勅願により福王寺が建立 |

| 中世 | 13〜14世紀 | ・福王寺に関わる板碑群が建立される (薬師堂愛宕神社の板碑群含む) |

| 永享5 | 1433 | ・薬師堂の名が文書に現れる |

| 明暦元 | 1655 | ・弘前藩藩主 津軽信義によって乳井神社社殿が再建 (乳井神社が福王寺の後身とされる) |

| 昭和21 | 1946 | ・福士百衛氏が薬師堂熊沢神社、乳井神社の神官を務める |

| 平成元 | 1989 | ・映画『夢の祭り』のロケ地として乳井神社が使用される |

| 平成28 | 2016 | ・乳井神社の屋根ふき替えが行われる |

福士百衛氏との関係は?

ここまで薬師堂と福王寺について見てきたところで、以前ブログに書いた福士百衛氏の略年表を振り返ってみたんですが、そこに「乳井神社」の文字がありました。

福士百衛氏は戦後に教職を退職した後、神官を務めるのですが、その勤め先の一つが乳井神社だったのです。

福士百衛氏の父親もまた神官であり、もしかしたら薬師堂の福士家は乳井神社の歴史と深いつながりがあるのかもしれません。

この件について、また調べてみたいと思います。

本記事のまとめ

- 福士百衛氏の出身地「薬師堂」は弘前市東部に位置し、約600年の歴史をもつ地域

- 薬師堂隣接の乳井村の福王寺(乳井神社の前身か)の支配下にあった

- 福王寺の歴史は延暦年間に始まり、江戸時代には弘前藩によって再建された

- 福士百衛氏は戦後に乳井神社の神官を務めており、薬師堂の福士家と神社の関係性がうかがえる

福士百衛氏のルーツに少し近づけたような気がします。

乳井神社との関係についても、今後さらに調べていけたらと思います

参考資料

<国立国会図書館デジタルコレクション>

- 大蔵省印刷局 [編]『官報』1904年12月15日,日本マイクロ写真 ,明治37年. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2949763 (参照 2025-04-13)

- 『警察提要』,青森県警察本署,明16.1. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/790922 (参照 2025-04-13)

<ウェブサイト>

- 白地図ぬりぬり(https://n.freemap.jp/)

- コトバンク

- 国立映画アーカイブ「夢の祭り – 国立映画アーカイブ」(https://nfad.nfaj.go.jp/det.php?data_id=90092)

- 「乳井地区 歴史の径散歩コース」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/ichi-per/files/nyui-map.pdf)

- 「乳井神社五輪塔」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/ken/ken60.html)

- 「乳井神社の板碑群」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/shi77.html)

- 「薬師堂愛宕神社の板碑群」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/shi78.html)

- 「乳井古堂の板碑群」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/shi79.html)

- 「乳井神社社殿(旧毘沙門堂)」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/shi/shi8.html)

- 「乳井・薬師堂界隈」(https://city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/koho/kouhou/h300215_8-9.pdf)

コメント