今、細井修吾という明治時代の薬学士について調べています。

細井修吾は明治18年(1885)に秋田医学校の教師時代に学生たちに野球を教えた先人で、秋田に野球を伝えた人として知られています。

この先人について調べていくうちに、いろいろあって?福井県成立の歴史を知る機会を得ました。

秋田に野球を伝えた細井修吾

先日のブログで秋田県大仙市の野球の歴史について触れましたが、さらに深掘りした結果、細井修吾という明治の先人にたどり着きました。

アメリカから日本に野球が伝来したのは、明治5年(1872)のこと。

第一番中学(東京大学の前身の一つ)の外国人教師、ホーレス・ウィルソンが学生たちに教えたことが日本の野球の始まりとされています。

その13年後、明治18年(1885)に野球が秋田に伝わります。

孫引きになってしまうのですが、このことに関し『少年野球 : 秋田の球児、60年の歩み』には以下のように記載されています。

本県に野球が入ってきたのは明治十八年。体協四〇年史年表によると「秋田医学校教師細井修吾、ベースボールを生徒に指導、試合を行う」とある。ミットもグローブもなく、ボール投げ程度のものであったらしい。

出典:『少年野球 : 秋田の球児、60年の歩み』

細井修吾という教師による野球指導が秋田での野球の始まりとなりました。

※秋田医学校は秋田市にあった学校。

出身県は敦賀県?石川県?

秋田に野球を伝えた先人、細井修吾は嘉永6年(1853)、越前国の福井浜町(現在の福井市)に福井藩医の細井玄養の子として生まれました。

成長した細井修吾は東京の第一番中学に入学します。

細井修吾は明治6年(1873)に第一番中学に在籍していた記録があるので、このときにホーレス・ウィルソンから野球を学んだと思われます。

(余談ですが、同時期に小村寿太郎も同校に在籍していました)

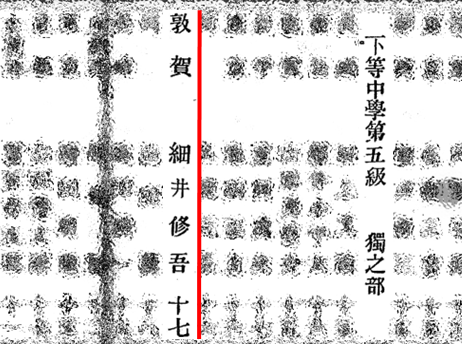

その後、細井修吾は東京大学で薬学士となるのですが、中学、大学での記録を見ると、出身県の名称がそれぞれ異なっていました↓

| 記録作成年 | 記載の出身県 |

| 明治6年(1873)の中学時代 | 敦賀 |

| 明治10年(1877)の大学時代 | 石川 |

中学時代は敦賀県で、大学時代は石川県………???

最初は誤記か何かかと思ったのですが、そんなことではなく、福井県の成り立ちに変遷があったことと関係がありました。

10年かけて成立した福井県

福井県の成り立ちについては、中日新聞の記事「福井県の成り立ち知って 県立歴史博物館の伊藤さん 地図、古文書から読み解く」が非常にわかりやすいです↓

この記事によると、明治4年(1871)の廃藩置県から10年をかけてようやく現在の福井県が生まれたといいます。

現在の福井県にあたる地域の県名の変遷は以下の通りです↓

| 和暦 | 西暦 | 現在の福井県にあたる地域にあった県 |

| (江戸時代は越前国と若狭国) | ||

| 明治4 | 1871 | 廃藩置県 → 福井県と敦賀県が誕生 |

| 明治6 | 1873 | 福井県と敦賀県が統合 → 敦賀県が誕生 |

| 明治9 | 1876 | 敦賀県が石川県と滋賀県に吸収 (現在の福井市は石川県に) |

| 明治14 | 1881 | 現在の福井県が誕生する |

廃藩置県により、まずは福井県と敦賀県が誕生し、その二年後の明治6年(1873)に両県が統合して敦賀県が誕生。

さらにその三年後、敦賀県は石川県と滋賀県に吸収!細井修吾の生まれ故郷の福井浜町は石川県となりました。

そして明治14年(1881)、現在の福井県が生まれることとなります。

こうした行政区画と県名の頻繁な変更は細井修吾の学生時代に行われていたために、細井修吾の出身県の名前も変わっていたようです。

ところで、福井藩に生まれた細井修吾にとって、故郷の県の名前が福井県になったことは嬉しいことだったのかもしれませんね。

出生の地、福井浜町とは?

福井藩医の息子として福井浜町に生まれた細井修吾。

調べてみたところ、福井城下の町医者で種痘を広めた笠原良策の自宅も浜町にあったそうです。

また、種痘所である仮除痘館も浜町にあったので、浜町はお医者様が多く住む地域だったと思われます。

浜町は現在の福井市中央三丁目の一部で、文化財が数多く残る地区として観光名所となっています。

ちょっと気になったので、現在の浜町界隈をGoogleマップで見てみました↓

こちらは福井市グリフィス記念館。福井藩のお雇い外国人教師だったウィリアム・エリオット・グリフィスの邸宅だそう。

お医者様が住んでいたり、藩の学校の教師が住んでいたりと、浜町は福井藩の学問に深く関わっている印象です。

明治6年(1873)に焼失したものを再建した施設で、一般公開されています。薄い緑色の和洋折衷がなんともかわいらしい。

こちらは足羽川沿いの通り。左手に見えるのは明治18年(1885)創業の料亭 開花亭(国指定登録有形文化財)。

昭和20年の福井空襲、昭和23年の福井震災での消失を経て再建された建物とのこと。歴史の重みがすごい…。

このあたりを歩くだけでも城下町の雰囲気を味わえそう。

Googleマップ上ではあるものの、こうして生誕地を見ていると、細井修吾に親しみを覚えます。

福井市には昔行ったことがあるのですが、歴史観光をしなかったことを後悔。当時は歴史に興味がなかったからなぁ…。

次に福井市に遊びに行ったときのために、浜町のことを覚えておこう。

参考資料

<国立国会図書館デジタルコレクション>

- 秋田魁新報社事業局 編『少年野球 : 秋田の球児、60年の歩み』,秋田魁新報社,1979.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12168245 (参照 2025-01-30) ※遠隔複写サービス利用

- 『弥生会医務月報』(13),弥生会,1893-11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1495654 (参照 2025-01-31)

- 『第一大学区第一番中学一覧表』,[ ],明6.3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/812886 (参照 2025-01-31)

- 『医事新聞』(19),医事新聞社,1879-11. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1533149 (参照 2025-01-31)

※国立国会図書館デジタルコレクションの閲覧には、利用者登録が必要な場合があります。

<ウェブサイト>

- 野球殿堂博物館「ホーレス ウィルソン」(https://baseball-museum.or.jp/hall-of-famers/hof-148/)

- 中日新聞Web「福井県の成り立ち知って 県立歴史博物館の伊藤さん 地図、古文書から読み解く」(2021/5/13)(https://www.chunichi.co.jp/article/252687)

- 福井県文書館「福井藩における藩営除痘館の開設とその運営 – 福井県立図書館」(https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2018bulletin/yanagisawa.pdf)

- ふくいドットコム「グリフィス記念館」(https://www.fuku-e.com/spot/detail_1597.html)

- 福井市公式ホームページ「福井市グリフィス記念館について」(https://www.city.fukui.lg.jp/kankou/kankou/sisetu/p016534.html)

- 創業1890年 国指定文化財と隈研吾設計 料亭 開花亭「料亭 開花亭について」(https://www.kaikatei.biz/ryoutei)