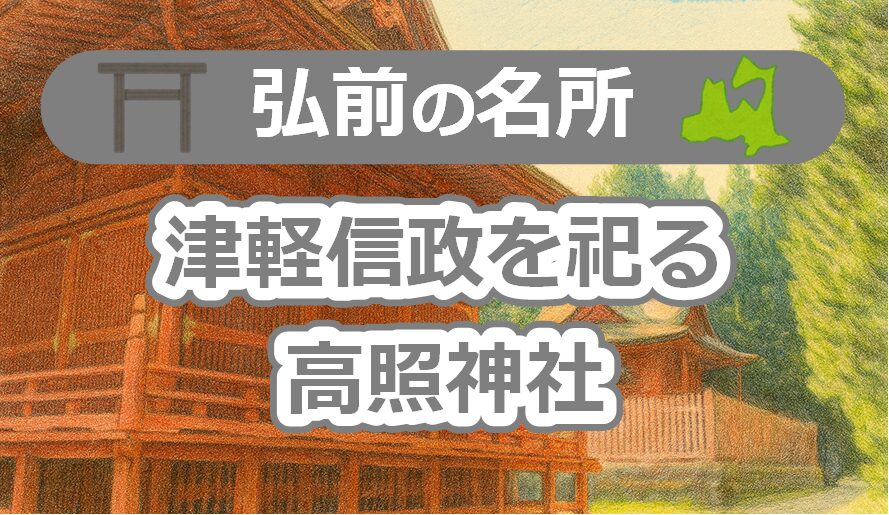

青森県弘前市高岡にある高照神社(たかてるじんじゃ)を初めて訪れました。

祀られているのは、弘前藩四代藩主・津軽信政(つがる のぶまさ)。

江戸時代中期、新田開発や文化振興に尽力し、「中興の祖」として知られる人物です。

今回の記事では、私がこの場所を訪れるに至ったきっかけに触れつつ、高照神社の歴史と美しい境内をご紹介します。

秋田の記録から神社参拝へ

高照神社を訪れたきっかけは、秋田県大仙市花館にある津軽藩御本陣跡を訪れたことでした。

🧭 参考:【弘前藩の足跡】幕末の参勤交代と花館御本陣──斎藤家に残る嘉永7年の記録

御本陣の記録には、幕末の弘前藩士・木村門弥の名前が残されており、青森の資料にも同名の人物が明治期に登場します。

その記録によると、木村門弥は高照神社に弓を奉納していました。

津軽で生まれ育ちながら、高照神社のことをよく知らなかった私は、弘前市を訪れた際に足を運ぶことにしました。

津軽信政を祀る神社の歴史

高照神社は弘前城から西へ約10km、岩木山のふもとに位置しています。

神社の始まりは、宝永7年(1710)に四代藩主・津軽信政が亡くなり、この地に神葬されたことにあります。

信政は弘前藩の「中興の祖」とされる名君であり、新田開発や産業振興、教育・文化の育成などに力を注ぎました。

また、現在の弘前城内を整備したことでも知られています。

その後の神社の歴史は、弘前市の公式情報をもとに整理すると、以下のようになります。

- 正徳元〜2年(1711〜1712):五代藩主・信寿が社頭景観を整備

- 宝暦5年(1755):七代藩主・信寧が拝殿を造り替え

- 文化7年(1810):九代藩主・寧親が随神門を建立

- 同12年(1815):同じく寧親が廟所門を建立

- 明治10年(1877):初代藩主・為信が合祀される

境内に広がる自然と静けさ

神社の境内は、朱色の社殿と豊かな自然が美しく調和しており、歴代藩主、そして地元の方々によって大切に整備されてきたことが感じられます。

中でも印象的だったのは、境内を流れる水の清らかさでした。

晴天のもと、手水舎や小川の水面が光に反射して輝き、苔や岩とともに美しい景色を作り出していました。

境内に立ってみると、信政が「高岡の地に神葬せよ」という遺命を残した理由が、理解できるような気がします。

紅葉の季節になれば、境内はさらに美しい風景になると思います。

また折を見て、訪れたいと思います。

- 訪問場所:高照神社

- 住所 :青森県弘前市高岡神馬野87

- 訪問時期:2023年9月

<参考資料>

・弘前市ホームページ「高照神社」(https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/bunkazai/kuni/kuni20.html)