「ラトビアから演奏家や指揮者ら有名な音楽家がたくさん出ているのはなぜでしょうか」

令和6年(2024)5月19日、ラトビア共和国のリンケービッチ大統領との会見の際、天皇陛下はこうご質問をされたそうです。

この報道を見て、「へえ、そんなにたくさんいるんだ…でも、名前を聞いたことがないな」と思った私。

そこで、ラトビア出身の音楽家について調べてみたところ、本当に驚くほど多くの世界的音楽家がいることがわかりました。

人口約190万人(日本の約1/60)という小さな国ながら、ラトビアは世界的に活躍する音楽家を多数輩出する音楽大国。

この記事では、そんなラトビアの音楽家たちの活躍ぶりと、日本とのご縁をご紹介します。

世界で活躍するラトビアの音楽家たち

近年日本語の報道で紹介されたラトビアの音楽家を中心に、分野別でご紹介します(敬称略)。

作曲家

- オヤールス・ライモンズ・パウルス

- ペテリス・ヴァスクス

- エリクス・エセンヴァルズ

指揮者

- アルヴィド・ヤンソンス(故人、マリスの父)

- マリス・ヤンソンス(故人)

- アンドリス・ネルソンス

- シグヴァルズ・クラーヴァ

- カスパル・プトニンシュ

弦楽器奏者

- ギドン・クレーメル(ヴァイオリン)

- ヴィネタ・サレイカ=フォルクナー(ヴァイオリン)

- バイバ・スクリデ(ヴァイオリン)※

- リンダ・スクリデ(ヴィオラ)※

- ミッシャ・マイスキー(チェロ)

鍵盤楽器奏者

- ゲオルギス・オソーキンス(ピアノ)

- ラウマ・スクリデ(ピアノ)※

- クセーニャ・シドロワ(アコーディオン)

- イヴェタ・アプカルナ(オルガン)

声楽家

- クリスティーネ・オポライス(ソプラノ)

- マリーナ・レベカ(ソプラノ)

- マイヤ・コヴァレヴスカ(ソプラノ)

- エリーナ・ガランチャ(メゾソプラノ)

- エジス・シリンス(バス・バリトン)

※スクリデ姉妹として演奏活動も行っている(長女リンダ、二女バイバ、三女ラウマ)。

こうして見ると、クラシック音楽の各分野でラトビア出身の音楽家が国際的に活躍していることがよくわかります。

特に印象的だったのは、ヴィネタ・サレイカ=フォルクナー氏。

すでに退団していますが、ベルリン・フィルで女性として初めてコンサートマスターを務めた方なのだそう。

故人を除いても、20人もの音楽家が第一線で活躍中。私が調べれきれなかった音楽家もいると思われます。

人口比で見れば、ラトビアは世界的音楽家を非常に多く輩出している国だと言えます。

「ラトビアから演奏家や指揮者ら有名な音楽家がたくさん出ているのはなぜでしょうか」…このご質問が出てくるのは自然なことだと思います。

ちなみに、このご質問に対するリンケービッチ大統領のご回答は、「歌と踊りの祭典が4、5年に1回行われ、子どものころから音楽に触れる機会が多いのです」とのこと。

この祭典についても、機会があれば調べてみたいと思います。

日本とご縁の深い音楽家たち

ここからは、さきほどご紹介したラトビア出身の音楽家の中でも、日本とのつながりが特に深い方々をご紹介します。

作曲家

オヤールス・ライモンズ・パウルス

作曲家・ピアニスト・指揮者として知られ、「百万本のバラ」は日本語でもカバーされ大ヒット。

元文化大臣であり、対日友好議員連盟のメンバーとしても活動。

令和2年(2020)には旭日中綬章を受章。

指揮者

アルヴィド・ヤンソンス (故人)

レニングラード・フィルハーモニーの指揮者として活躍。

昭和33年(1958)に初来日し、東京交響楽団の発展に尽力。名誉指揮者も務めました。

下記の動画では、アルヴィド・ヤンソンス氏の映像を確認することができます(出典:LTV Ziņu dienests ※ラトビアの公共放送 / YouTube)

上記の動画は、アルヴィド・ヤンソンス生誕100年コンサートに関するラトビア公共放送の動画。

現地の言葉での報道ですが、アルヴィド氏が指揮する貴重な映像を観ることができます。

このコンサートでは、息子のマリス・ヤンソンス氏がバイエルン放送交響楽団を指揮しました。

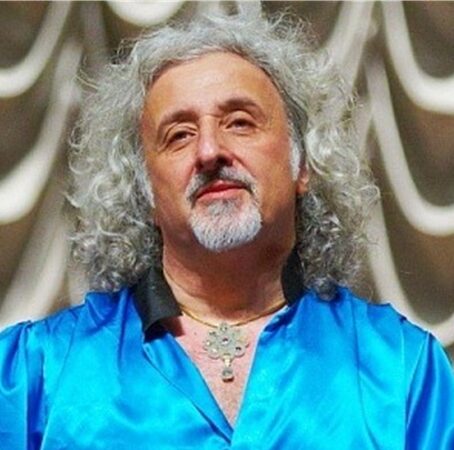

マリス・ヤンソンス (故人)

アルヴィド氏の子であり、世界的な名指揮者。

親日家としても知られ、ミューザ川崎シンフォニーホールを「音がとてもクリアで心地よい」と称賛。

屈託のない良い笑顔ですね^^

アンドリス・ネルソンス

ボストン交響楽団音楽監督(小澤征爾氏の二代後)。

同楽団のショスタコーヴィチの交響曲の録音でグラミー賞を3度受賞。

小澤征爾氏とも親交があり、令和4年(2022)にサイトウ・キネン・オーケストラ(SKO)を指揮。

令和6年(2024)にもSKOでの指揮を予定していましたが、体調不良で急遽降板。

その代役を青森県出身の沖澤のどか氏が見事に務め上げ、大きな話題となりました。

弦楽器奏者

ギドン・クレーメル

世界的なヴァイオリニストであり、バルト三国出身者によるオーケストラ「クレメラータ・バルティカ」創設者。

平成28年(2016)に高松宮殿下記念世界文化賞(音楽部門)を受賞。

授賞式の記者会見では、日本文学や日本映画、小澤征爾氏との共演について語り、日本を「情熱の対象、大きな磁石」と表現。

ミッシャ・マイスキー

世界的チェリスト。

昭和61年(1986)に初来日以来、何度も来日公演を行う。

近年では別府や宮崎の音楽祭に出演。

スクリデ姉妹

ヴィオラの長女リンダ、ヴァイオリンの二女バイバ、ピアノの三女ラウマによる音楽家三姉妹。

平成11年(1999)には、神戸市とリガ市の姉妹都市提携25周年を記念する音楽使節団として来日。

平成22年(2010)には、二女バイバ氏、三女ラウマ氏が来日公演し、関西日本ラトビア協会との交流も行いました。

下記の動画では、コンサートに臨む三姉妹の様子を観ることができます(出典:DW News / YouTube)

仲良しの姉妹のようですね^^

音楽でつながる日ラトビア関係

こうして調べてみると、ラトビアの音楽家たちは日本との文化交流を長年にわたって支えてくれていたことがわかります。

パウルス氏の「百万本のバラの花」は時代を経ても色あせない名曲で、私の母もよく口ずさんでいました。

アルヴィド・ヤンソンス氏は東京交響楽団の発展に尽力し、その息子マリス氏は日本を愛した名指揮者。

ネルソンス氏は小澤征爾氏とのご縁があり、青森県出身の沖澤のどか氏とも思わぬ接点がありました。

クレーメル氏は世界文化賞の授賞式で日本への敬意を語り、マイスキー氏やスクリデ姉妹も長く日本との交流を重ねています。

ちなみに、天皇陛下は皇太子時代にネルソンス氏、クレーメル氏のコンサートを鑑賞されています。

冒頭の質問をなさったとき、そのときの鑑賞の記憶が頭をよぎったかもしれませんね。

以前、私はブログで「ラトビアは日本から遠い国のように思っていた」と書きましたが、現実はまったくそんなことはありませんでした。

音楽という世界で、日ラトビア両国は長くおつきあいをしてきたことを今回理解しました。

今回調べた音楽家の日本公演、いつか実際に聴きに行けたらと思います。

また、気になるのは、マリス・ヤンソンス氏が賞賛したミューザ川崎も。

公演情報に目を光らせようと思います。

🧭 その他のラトビア関連記事はこちら↓

参考資料

<在ラトビア日本国大使館 Japānas vēstniecība Latvijā>

- 「オヤールス・ライモンズ・パウルス氏の旭日中綬章受章」(https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index_00010.html)(2020/11/3)

- 「姉妹都市関係」(https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/bilateral_sister_city.html)(2024/11/27)

<産経ニュース>

- 「ホールとオーケストラ」(https://www.sankei.com/article/20130328-A2OL56DOVRPTXOJNPGMRKWYMHE/)(2013/3/28)

- 「小澤征爾さんも登場 長野・松本の音楽祭30周年」(https://www.sankei.com/article/20221125-FJYLFVCDXJNAXEVYXZVKOYLGDQ/)(2022/11/25)

- 「誰もいない指揮台でも小澤征爾さんの世界表現 SKOが奏でた松本フェスティバルの『奇跡』」(https://www.sankei.com/article/20240825-EPREGH4M25NJHAOTTNECGWKTDM/)(2024/8/25)

- 「ギドン・クレーメル氏(音楽部門)『日本は情熱の対象、大きな磁石でした』」(https://www.sankei.com/article/20161017-V3Y2MSJ6HFPJNGQ6KQJLXS3XAI/2/)(2016/10/17)

<ウェブサイト>

- 朝日新聞「天皇陛下がラトビア大統領と会見 万博のため来日、音楽が話題に」(https://www.asahi.com/articles/AST5M1QT4T5MUTIL00VM.html)(2025/5/19)

- 月刊音楽祭「ベルリン発 ベルリン・フィル初の女性コンサートマスター、ヴィネタ・サレイカ=フォルクナーが退団へ」(https://m-festival.biz/43545)(2024/9/11)

- 関西日本ラトビア協会「JLSK news」(https://www.jlsk-kansai.com/files/member_latvia_news_201007.pdf)(2010/7)

- ジャパンナレッジ「日本大百科全書(ニッポニカ)」

- Wikimedia commons

- タワーレコードオンライン

- ユニバーサル ミュージックジャパン公式サイト